SAWA医療設計 誕生秘話

代表の澤です。私は、会社設立前、設計を始めてから15年目でやっと会社を設立しました。

いつも壁にぶつかりながら、体当たりで乗り越えてきました。

壁があった分、人との出会いも多く、多くの方々に助けて頂き、今の自分があります。

そんな昔の日々を振り返りながら、ちょっとご紹介します。

私は、大学を卒業してから、独立まで15年間お世話になっていた「株式会社 石本建築事務所」さんで貴重な経験を積ませていただきましたが、その頃のお話を2つほどご紹介します。

「悔しいやら情けないやら」力不足を痛感した総合病院常駐の5年間

会社に入り6年目を迎える頃、札幌市内中ノ島の総合病院の設計及び現場管理業務に入りました。それまでにも様々な業務を経験していましたので、また大きな仕事ができるという期待と、自分がこの大きな病院のプロジェクトマネージャーとなる不安の両方の気持ちが入り混じっていました。

しかし、1ヶ月後には、心ときめく期待などは全く無くなりました。

私が着任した時、このプロジェクトは7年間にわたる事業のちょうど3年目にあたり、設計を始めた当初とは病院スタッフも変わり、医療制度の改定、医療技術の進歩により、以前の設計プランは時間の経過により、全てが時代の流れに適応していない状態にありました。

「習うより慣れろ」の言葉通り、設計をやり直すために、病院スタッフとの打ち合わせを毎日繰り返しました。医療行為や専門用語でわからないことは、医師や看護師の方に教えていただき、さらには、心臓外科や耳鼻科の先生との打ち合わせでは、自らが患者の役になり、天吊りモニターなどをどこにつけるかをシミュレーションしました。

また、ナースステーションにおいても、病棟の各婦長さんに現場に来てもらい、カウンターの高さなどをシミュレーションし、一つ一つ設計をまとめあげていきました。とても大変な作業ではありましたが、この時に病院設計における様々な寸法や、より効率的なプランを体で感じとることができました。

もう一つ、とても苦労したことがありました。

この事業は、発注者と運営者が別であったことです。先にも述べましたが、医療技術や制度の改定に適合できるよう、当然ながら、現場段階に入ってもプラン変更を行いました。その際、発注者、病院運営者、現場施工者のそれぞれに変更の理由、工事費の調整、スケジュールなどに関して、調整しなければなりませんでした。

変更プランの作成とともに、三者に対する調整業務が重なり、正直、自身のキャパシティを越しており、24時間仕事のことで頭がいっぱいになりました。

当然のごとく、三者の調整はうまくいかず、ゼネコンさんの現場所長からは、「調整不足」とのお叱りを受け、悔しいやら情けないやらの状態が続きました。

空回りの状態が続く中、普段は鬼のように厳しい病院事務長さんから、「それぞれの担当者は、その組織内部でさらに報告をしなければならないのだから、自分の想いばかりを伝えるのではなく、相手が内部で報告しやすい説明をすることが必要なのだ」とのアドバイスを受けました。

このアドバイスを受けてからは、それぞれの担当者の立場に立ったわかりやすい資料提示と、内容説明を加えることで、仕事のスピードが加速し、三者の要望にも応えられるようになりました。この現場で教えていただいた様々なことが、今の私の歩み方の基本になっています。

余談ですが、病棟が竣工する間際のことでした。

昼休み、現場事務所のトイレ前の廊下で、腰に激痛が走り立てなくなり、その場で倒れこんでしまいました。人通りもなく、10分ほど倒れていると、ゼネコンの職員の方が気づいてくれ、それから以前から御世話になっている主治医の先生の所まで搬送してくれました。

診察後すぐにMRIをとり、椎間板ヘルニアとの診断を受け、次の日には緊急手術を受けました。闘病生活とはまさしくこの時のことで、一日も早く現場に復帰したくて、執刀医の先生のお許しをいただき、術後二日でリハビリを開始しました。幸い無事復帰にいたりましたが、あの時は、水廻りの2cmの床の段差も越えることができず、バリアフリーの大切さを身をもって感じました。

この中の島での5年間の現場では、設計者として、発注者、運営者、施工者、そして患者さんのそれぞれの立場に立って空間を作りあげていくこと、そして、常に社会や医療の動向に合わせて設計を変化させていくことの大切さを学び、関係者の皆様に心より感謝しております。

お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください

「これではダメだと初心に帰った」精神医療施設PFI事業

2003年の12月、5年間常駐した中の島の総合病院はほぼ竣工を迎え、同時進行していた網走の総合病院の設計が完了した頃でした。支店長室に呼ばれ、「春から東京の本社の医療設計の部署に行ってほしい」と言われ、4月から本社の医療部門で設計を始めました。

最初の仕事は、島根県の精神医療施設のPFI事業でした。今までの病院設計経験と実績を評価されての転勤命令で、私自身も張り切ってこの仕事に取り組んでいました。

しかし、いざ基本設計に取り組むと全く手が進みません。精神医療施設の設計は初めてでしたが、やったことのない建物でも、発注者の要望を聞きながら要望以上のより良い空間をつくり上げていくのが我々の仕事と自負していたのに・・・。

今回は、PFI事業だったため、何百ページにもわたって詳細や仕様が提示されていました。本来であれば、設計しやすいはずなのに、時間だけが過ぎていきました。正直、とても焦りました。

「自分は、社内においても病院設計の自信があっただけになぜなんだろう」と悩み続けました。これではダメだと初心に帰って、与えられた資料以外の精神医療施設に関する本を読みあさり、休日を使って自費で全国の精神医療施設を見に行きました。また、知人のはからいにより、精神医療施設の利用者の方々にお話を聞きに行きました。何人かの患者さんから話を聞いていくうちに、目の前の霧がスッと晴れていきました。

ある患者さんから、「自由に外には出れないけれど、季節の移り変わりや一日の時間の流れを感じていたい。」ということを聞き、また、別の患者さんからは、「最初は外部からの刺激がない、優しい空間がいい。」との話を聞きました。これらのことから、「患者さんの様態に合わせて、自己回復力が高まることを期待し、徐々に人とのコミュニケーションを拡大しながら社会復帰ができる空間づくり」をコンセプトに掲げ、設計を進めました。

我々設計者は、その建物を利用するさまざまな人の立場と目線で建物をつくり上げます。以前、テレビで俳優の方がそのドラマにおける役作りで自分の役に徹するために、実際にパイロットに会ったり、医師に会ったり、料理人に会ったりしていると聞き、ちょっと似ているような気がしました。

周りの方々の協力や、悩み続けた日々の試行錯誤の結果、2008年2月にその精神医療施設は無事開院を迎えました。

今までの全ての物件を想い返してみると、基本は人と人とのコミュニケーション、これが全ての基になっていると思います。

お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください

おまけ

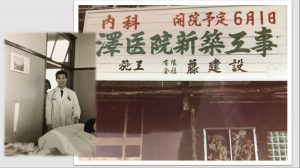

余談ですが、コミュニケーションといえば、私は運良く医療の環境の中で育ちました。

ちょうど私が生まれた年に、父が内科クリニックを開業したので、父は医者で母は事務員、3歳の時の遊び場は自宅の2階にある病室でした。

朝8:30の父の回診の前に病室に行き、入院されている患者さんから、チョコレートやビスケットをもらうのが常でした。患者さんから冗談で「副院長先生の回診」と言われていました。当然、家にはレントゲン室や検査室もあり、見たこともない医療機器が格好の遊び道具でした。

ですから、初めて設計の仕事を通じて、病院内でドクターや看護師さんなど、スタッフの方々との打ち合わせした時には、何の抵抗もなくむしろ自然な形で行うことができた気がします。

長文をお読みいただき、ありがとうございました。

お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください

以下のページで病院改修サービスについてご紹介しています。よろしければご覧ください。

![[病院専門の設計事務所] SAWA医療設計株式会社](https://sawa30.com/wp-content/uploads/2025/01/sawa_logo1.png)